「デモシーナーにインタビュー」へようこそ。今回のゲストは、主にソロで64Kや4K作品を発表されている日本のデモシーナー、0b5vrさんをゲストにお迎えしました。

0b5vrさんといえば、Revision 2023でリリースされた64K作品「0b5vr GLSL Techno Live Set」の衝撃がまだ記憶に新しいですが、今回はこの作品の制作について、そして先日行った音楽ライブについて紹介していただきました。

GLSLで音楽制作、マシンライブ、ジェネラティブVJなど、現在の日本のデモシーン界隈の状況もうかがえる内容となっています。また、この機にプログラミングや技術をまったく理解していない私のような観客がデモシーンにいることへの本音も聞いてみました(ご同輩の皆様、ご安心ください笑)。

最後までお楽しみください!

注:デモシーンって何?と思った方は、まずはこちらのページからどうぞ。そしてデモのドキュメンタリーをチェック。

まずは簡単に自己紹介をお願いします。

0b5vrです。所属グループは特にありません。主に、WebGLを用いた64k Introや4k Intro・exegfxなどのprodを制作しています。また、Shader Jamやクラブイベント等でのライブコーディング・VJを行ったりもします。

0b5vrさんといえば、2023年に発表した「0b5vr GLSL Techno Live Set」という作品が特に強く印象に残っています。タイトルに「Live Set」とあるのに64Kカテゴリーでのリリースだったので、一体どういうことかと思いました。これはライブコーディングなんでしょうか?

0b5vr GLSL Techno Live Set (以下、0mix) は、あくまでも64k Introカテゴリのデモ作品です。他の64k Introと同じく、64KBのファイル(0mixの場合、HTMLファイル)から生成されている映像・音楽作品です。

ただし、おっしゃるとおり、映像作品の体裁としてはタイトル通り「Live Set」なんですよ。クラブイベントにおけるライブパフォーマンスのキャプチャ映像のようなものを64k Introの作品として生み出すという、ややこしいことをやっています。

うーん、まだちょっとよくわからないんですが、もう少し詳しく説明していただけますか?

0mixがインスパイアされたカルチャーとして、大きく「テクノ・デモ」「ライブコーディング」「64k Intro」の3つがあります。

まず「テクノ・デモ」について、テクノ音楽をテーマにしたデモが歴史上多く存在します。その中でも特に、「Medium by Einklang.net」「X-MIX 2004: Ion Traxx by Kewlers & mfx」「Emix by Epoch」といった作品群は、単一のテクノのサウンドトラックに対して映像を付与するのではなく、複数のテクノトラックをDJミックスのようにつなぎ合わせた音源を用いています。そして、映像もクラブシーンで用いられるようなVJ的な絵作りが意識されており、クラブにおけるテクノ体験に近いものとなっています。「Emix by Epoch」については、独特な質感を持った白黒の映像と、無機質なテクノ音楽がよくマッチしており、個人的には最も好きなデモのひとつです。

次に「ライブコーディング」について、これはリアルタイムでプログラミングを行いながら映像や音楽を生成するライブパフォーマンスのことです。スクリーン上には生成結果となる映像や音楽波形とともに、書いているコードが映し出され、コーディングによって作品が生み出されることが強調されます。デモシーンにおいては、Shader ShowdownやShader Jamのように、GLSLを用いた映像のライブコーディングが頻繁に行われますが、「Algorave」「Eulerroom」などといったイベントを中心としたライブコーディングカルチャーにおいては、映像のライブコーディングと同等もしくはそれ以上に音楽のライブコーディングが盛んです。ライブコーディング環境としては、「TidalCycles」や「Sonic Pi」などがよく用いられる印象です。(参照動画)

そして「64k Intro」について、これはデモシーンにおいて、64KBのファイルサイズのプログラムから映像と音楽を生成する作品カテゴリです。デモシーンにおいて最も過酷なカテゴリーと言っても過言ではなく、Intro内に登場するあらゆる要素をプロシージャルに生成する必要があります。ほとんどの64kの作者は、64kの作成に用いるエンジンやツールのほぼ全てを自前で1から用意しています。モデリング・アニメーション・レンダリング・ポストプロセス・音楽・圧縮と、非常に幅広い知識と技術が求められます。

これら3つのカルチャーを全て融合させ、「ライブコーディングで音楽が生成される64kのテクノ・デモ」を作れたら、絶対にデモシーンや周辺領域のクリエイターに自慢できるという自信がありました。このアイデアを思いついたのが、だいたいRevision 2023の1年前くらいでした。そこから、デモエンジンの調整・GLSLライブコーディング環境の構築・作曲・映像アセットの制作などをほぼ全部一人で行い、1年ほどかけて完成させました。

0mixの作業風景です。上画面がプレビュー・タイムライン・その他情報になっており、下画面がコードエディタです。基本的にはコードエディタを触っている時間が多いです。

いちばん過酷な山にお一人で立ち向かったんですね。実際にやってみて、どうでしたか…?

これはアドバイスですが、64kのような難易度の高い作品制作を1年も孤独に行うのは非常に大変で苦しいです。なので、だれかといっしょに作ったり、せめて定期的に作品の進捗を共有できる相手を見つけたほうが良いと思います。デモパーティーで多くの友人を驚かせることは確かに楽しいですが、作品がちゃんと完成することがより重要です。

ちなみにこの作品はRevisionの64Kではなく、PC Demoのカテゴリーで発表されました。当初予定していたのとは違うカテゴリーで公開されたことにいら立ちや悔しさはありませんでしたか?

おっしゃるとおり、Revision 2023でこの作品が発表された際、Revision 2023にはPC 64k Intro Compoカテゴリがあるにも関わらず、0mixはPC Demo Compoにマージされる形で発表されました。これは、Revision 2023のPC 64k Intro Compoには1作品しか投稿がなく、コンポを開催するのに十分な作品数が集まらなかったためです。Revision 2022でも同様に、PC 64k Intro Compoに2作品しか投稿がなかったため、これらの作品は8k Intro Compoにマージされました。Revision 2022のときとは違い、0mixはPC Demo Compoにマージされることとなりましたが、私は普段から64kであることを言い訳にしないクオリティのデモを目指していたため、64kでPC Demo Compoに挑むことは望むところでした。結果として、Fairlight・mfx・Stillなどのデモグループの素晴らしい作品群と良いコンポを演出できたのではないかと思います。

ああ、そうでした。あの年のコンポはすっごく長かったんですよね。いつまで続くんだろうと思って見ていた記憶があります(笑)

Revision 2023はそもそも作品数も多く、多くの人がコンポが終わったあとに疲れ切っていた様子がチャットからも見受けられたすごいコンポでしたね……。上位の作品はどれも独自のエンジンを使ってデモシーンらしい絵を出していましたし、ナラティブも素晴らしかったので、この順位にはとても満足しています。自分の参加したコンポの中にすごい作品があると、むしろ素晴らしい作品群と一緒にコンポを盛り上げられたという達成感があるんですよね。

そうそう、終盤になってビッグネームがどどどっと出てましたね。でも、この作品は斬新さが際立っていたと思いました。

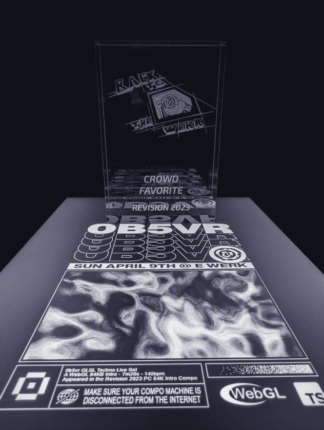

ありがとうございます。Revisionでは、コンポの順位とは別に、「Crowd favorite」という全コンポからお気に入りの作品に投票できる賞があったのですが、ありがたいことにそれの1位をいただきまして。0mixは自分の好きなものを表現した作品だったので、みんなもこれが好きでうれしいなあ、という感情になりました。

photo provided by 0b5vr

観客賞ってやつですね。おめでとうございます!カッコいい作品でしたね。

そういえば、Setsukoさん目線で、0mixで常時表示されているコードって、どういう印象で映るんですか?

(注釈: インタビュアーのSetsukoさんはプログラミングができない、パソコンを色で選ぶサイドの人間)

デザインとかタイポグラフィみたいな感じですかね。ライブコーディングと書いてあるので、このコードでこの絵が出てるんだろうとは思っていますが、コード自体のカッコよさみたいのはまったくわかりません(ごめんなさい)。もしライブコーディングが何かを知らなかったら、本当に純粋にデザインの一部として見ていたと思います。知らない外国語のタイポグラフィを見ているような。

あ〜〜〜いいですね〜〜。実は、画面に表示されているコードは、映像を生成するコードではなく、音楽を生成しているコードなんです。たしかに、GLSLと呼ばれる、普通の使い方であれば映像を出すためのプログラミング言語を使ってはいるのですが、それを音楽に使ってライブをするというパフォーマンスを題材にした作品なんです。なので、「GLSL Techno Live」。なので、コードをよく見ると、「KICK」「HIHAT」「BASS」などと、楽器パートを表すコメントがちゃんと入っており、それを抜き差しする形で音楽の展開を作り上げているのがわかると思います。

ああ、あれは音楽のコードだったんですね! でも、それを聞いて作品の評価も印象も変わるわけではないので、私の中ではデザインの一部として認識してるってことですね。そういう認識のされかた、作り手としては大丈夫ですか?(笑)

以前にScrapboxで内省したときも、「コーディングを知らない視聴者にとっては、音を生成する黒魔術。言語や環境に精通した視聴者からは、次の展開を予想するための手がかり」みたいなことを書いたのですが、そのようにデザインの一部として消費されることも意図通りです。

ちなみになんですが、さすがに今は「デモ作品は実行ファイルから生成されている」、「64K作品とはファイルサイズが64KBしかない」というのは理解していますが、だからといって「リアルタイムレンダリングだから実写よりすごい」とか「64KBにしてはすごい」とかの視点は私にはないです。基本的にはミュージックビデオを見ている感覚なので、作品としてカッコいいかどうかがほぼ唯一のポイントになっています。

そういえば、Ryoji Ikedaの作品に、惑星や遺伝子などの情報を5×5のピクセルフォントでたくさん出すみたいなのがあるんですけど、そんなもの見たって専門家以外は全く意味がわからないので、とりあえずデータをもとに生成されたデザインを楽しむみたいなものがあります。なんか見出そうにも「世界って広くてすごいなあ」くらいの感想しか出てこないから。どうやら、Ryoji Ikedaもそういう楽しみ方を想定しているみたいなのをインタビューで拝見したことがあります。

なるほど。たしかに初めてRyoji Ikedaのインスタレーションビデオを見た時、この人をミュージシャンだと認識してたので、「こういうMV作ったんだ~、かっこいい~、未来~!」と思ってた気がします…。実はただのデザインじゃないと知ったのは後で。でも、そういう見方も想定内だと制作者が言ってくれるのはいいですし、個人的には安心します。こんな技術もわからない奴が「この作品が好き」とか勝手に言ってるの、作り手やデモシーナーとしては内心ムカついてるんだろうな~とは思ってるので…。(笑)

他人が作品や文化にどのように興味を持ったかって、他人がなぜ創作をしているかっていうのと同じくらい、僕にとってはとてもおもしろい興味対象です。技術者でないシーナーもとても大切にしたいと思っています!

ありがとうございます!それを聞けてよかったです、安心しました!

で、あれは音楽のコードだったわけですが、Scrapbookの振り返りページでは、その音作りにもかなりこだわったと書かれていましたね。

実は、この作品以前にはあまりこういったテクノ音楽を作ったことはなかったため、YouTubeでテクノのライブ映像やチュートリアルなどをたくさん見たり、実際に「Elektron Syntakt」や「Dirtywave M8」といったマシンライブ用の機材を買って触ってみたりして勉強しました。

「マシンライブ」とは何ですか?

マシンライブというのは、ライブコーディングと似た音楽パフォーマンスの一種で、「グルーヴボックス」「モジュラーシンセ」などといった音楽機材をリアルタイムで触ることによって、その場で音を弄りながらライブパフォーマンスをすることを指します。できることが機材が有する機能に制約されるため、デモシーンのように制約に向き合った音楽パフォーマンスをしており、非常に興味深いカルチャーです。パソコンを用いた通常の楽曲制作環境であるDAWに依存しないパフォーマンスであることを謳う「DAWLESS Live」というカテゴリもあるくらいです。0mixにおいても、マシンライブの思想や手法を強く意識しGLSLライブコーディングに適用したパフォーマンスとしました。(参照動画)

えっ? この参照動画の人…、こんなに機材を使うパフォーマンスなんですか?

もちろん、みんながみんな、こんなに大量・大型の機材を使ってライブしているわけではなく、最近ではDirtywave M8という手のひらサイズの機材を使ってライブを行うのが流行っている印象です。Dirtywave M8は、TrackerスタイルのUIで楽しく曲作りができ、デモシーンとの相性も抜群です。

いろいろなマシンライブやライブコーディング等のパフォーマンスを研究してみて、音作りの手法やライブの展開のさせ方など、技術面では色々参考になることは多いのですが、結局テクノの音作りとなると、抽象的な音作りを手探りでやらなきゃいけないため、そういうところはフィーリングで押し切ることとなります。また、通常のハードウェアやソフトウェアでの音作りを学んだとて、GLSLにおいてはそれらとは全く違う制約下で音作りをしなければいけなく、そこも気合が必要になってきます。

そういえば最近、音楽ライブをされたと小耳にはさみましたが、これはどういったイベントだったのでしょう?

2025年3月に、「draw(tokyo); #2」というイベントにおいて、ライブコーディングによるパフォーマンスをさせていただきました。「draw();」は、オーディオビジュアル、そのなかでも特にライブコーディングやジェネラティブVJといった所謂「ジェネ系」のパフォーマンスにフォーカスを合わせたクラブイベントで、VRChatおよびリアル会場で不定期的に開催されています。

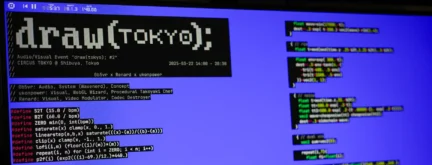

draw(tokyo); #2における私のパフォーマンスでは、Wavenerdという自作のGLSLライブコーディング環境を使ったライブをさせていただきました。内容としては、0mix向けに制作したテクノパターンを中心に40分間のテクノライブを行いました。実際にWavenerdを使って音楽側のライブをするのは初めてだったので、非常に印象深い機会となりました。今後も積極的にライブをしたいと思っています。

『draw(tokyo); #2』でのライブコーディングパフォーマンスで利用したシステム『Wavenerd』です。VJの映像とクロマキー合成するため、背景が青色になっています。常に演者が青色で照らされることとなります。

コーダーが音楽ライブをするとなると、パソコンの前でずっとわき目もふらずにコードを打ち込み続けることになるのでしょうか?

実際のライブ中は、あらかじめ作られた楽曲コードの一部を書き換えてパフォーマンスを行うため、ずっとキーボードを叩きっぱなしというわけではありません。しかし、楽器パートの抜き差し・パラメータの変更・DJミキシングなど、やることが多く忙しいので、基本的にはゾーンに入った状態でひたすらパソコンに向かい続けています。ただ、もちろん観客のリアクションはある程度見えるため、盛り上がってほしいところでちゃんと歓声が上がるのは非常に嬉しいです。

このライブの観客って、どういう人がメイン層なんですか? 技術的に何をやっているのかわからないと、盛り上がっていいタイミングがわからなそうな気も…

僕も、draw();にどういう温度感のオーディエンスが多いのかはまだ掴めていないのですが、少なくともなにかしら音楽体験・映像演出には興味を持って来ている方が多い印象はあります。果たしてその中の何割がコーディングに興味があり・何割が実際にコーディングを用いた創作を行っているかは全くわかりません。そんな中でパフォーマーは、どのくらい技術面を強く打ち出すか・どのくらい技術的な制約にこだわるか・そしてどのくらい「踊れる」内容にするか、をいい塩梅で味付けすることが求められていると思います。これはおそらく、ジェネ系の実践者として向き合い続けなければいけない課題だと思います。実際、出演するイベントの性質に応じてパフォーマンスの演目を調整している方は少なくないと思います。

0b5vrさんのライブにはVJもいたんですよね?

はい。VJには、同じくデモシーンで活躍するukonpowerさんとRenardさんをお迎えして、テクノの世界観に合った映像を出していただきました。「0mixをやります」という注文だけで両者とも理解いただけて、非常に話が早かったです(笑)。普段の私の作風に寄せた絵作りをしていただき、かつ両者の作風の良い点も際立っており、なにより非常にかっこよかったです。

ああ、本当ですね! すごくかっこいいです!

これまでに発表された作品を見ると、64Kだけでなく4kの作品も多いようです。これには何か理由がありますか?

最近は4k Introのリリースが多いですが、これは1-2週間で作品を作っていることが多いです。魂の形は64kなので、本当は64kを作りたいのですが、64kは4kと比べても作るのが数百倍たいへんだと思っています。なので、単純に時間がなかったりモチベーションが無いけど、パーティーにはなにかしらの形で貢献したいときに4kを作っています。

最近のデモシーンにおいては、4k Introはとても制作環境の面で恵まれています。最近は、0x4015さんの「minimalGL」という、GLSLを書くだけで簡単に4k Introが作れてしまうデモツールを使っています。ただし、音楽もGLSLで作る必要があるため、決して万人におすすめできるツールではありません。

2023年には、Renardさんとの合作の4k Introである「Architectural Shapeshifter by Renard & 0b5vr」を発表しました。この作品では、Renardさんがコンセプトと絵・0b5vrが音楽と指示厨を担当しました。この作品もデモツールとしてminimalGLを利用しましたが、初めて4k Introを作るRenardさんでも簡単に制作ができていました。Discordで連絡をしながら、GitHub上で管理されたソースコードをお互いに突くような形で合作を行いました。互いのコードに対して意見や提案をしながら進めることができ、非常に潤滑な制作ができたと思っています。

日本にはGLSLを書けるコーダーが多くいる一方、4kに手を出す方はまだあまりいらっしゃらないので、ぜひ今後もminimalGLを活用して積極的に合作ができれば良いなと思っています。

なるほど。ちなみに、最近の日本のデモシーン界隈では、どんな分野が盛り上がっているんですか? 昨年はSESSIONSといったデモパーティーも開催されていたようでしたが…?

デモシーンとしては、ここ数年はVRChatを中心としたシェーダ文化からの流入が非常に多いようです。SESSIONSなどのデモパーティーで出会う新たな友人も、主な活動範囲がVRChatであることがほとんどです。とりわけ、VRChatのなかでも前述したdraw();というイベントの影響力が非常に強いらしく、draw();のオーディオビジュアル体験をきっかけにライブコーディングやジェネラティブVJに興味を持った方がデモシーンにも興味を持っていただいていることが多いように感じます。

ライブコーディングとジェネラティブVJからデモシーンに興味を持つって、新しいルートな気がします。

そうですね。draw();のメインクルーであるSainaさんが、積極的にSESSIONSをはじめとしたデモシーンのカルチャーとのクロスオーバーを狙ってきてくれており、それによって流入が加速している部分はあると思います。とてもありがたいことだと思います。

そういう方の存在が、日本や世界のデモシーンを静かに支えているんでしょうね…。 さて、制作に話を戻します。制作のインスピレーションを得るために普段から意識してやっていることはありますか?

pouët・Demozooにはできるだけ目を通し、最新のデモシーンの作品を追っかけるようにしています。pouët・Demozooを見なくなったら、デモシーナーとしては死を迎えるだろうと思っています。

デモシーンにとらわれず、他の文化を取り入れることを大事にしています。最近ハマっているのは、パチンコ・パチスロの演出です。いわゆる射幸心を煽る激しい映像・音響演出なのですが、これは出玉性能が厳しく法規制されている遊技機において「どうやったら人間の報酬系を破壊できるか」を徹底的に追求しており、ある意味映像エンタメの最高峰だと思っています。

また、インスピレーションを得るために散歩をよくします。特に、東京の街を深夜徘徊するのは、都会の人間や社会の営みを色濃く感じることができ、非常に良い刺激になります。私がTokyo Demo Fest 2021で発表した64k Introである「Domain by 0b5vr」は、夜の東京の街にインスパイアされた要素が多く含まれています。夜の都会のコンセプトは非常におもしろいと思っているため、今後ももっと膨らませたいです。

どんなエリアをよく散歩しますか?

主に散歩するのは、都心の繁華街です。人間の動きや服装・建物の様子から、社会活動の息吹を強く感じることができます。また、住宅街なども、ここが誰かの日常の当たり前であると没入することによって、風景から営みが滲み出てきて、とても面白いです。

ルーティンやマイルールなど、作品を作る際に気をつけていること、必ず守っていることなどはありますか?

私のデモ作品のソースコードはGitでバージョン管理を行い、できるだけGitHubにソースコードを公開するようにしています。ソースコードは原則Creative Commons BY-NC 4.0というライセンスで公開しており、非営利目的であれば自由に翻案・利用できるようにしています。ソースコードを公開することで、他の人が私のデモの作り方を参考にできるようにしています。実際、私のコードを参考にデモを作ったという声を聞く機会は少なくないです。他のデモシーナーの素晴らしい作品に出会える機会が増えることは私にとっても非常に良いことなので、今後も積極的にソースコードは公開していきたいです。

また、Gitによるバージョン管理の際、バージョンごとに付与できるコメントである「コミットログ」はできるだけ丁寧に書くようにしています。コミットログは、コードの変更箇所に対する説明であると同時に、作品の制作過程に付随する日記です。どういう変更をコードに施したか・どういう意図でコードを変更したかという情報だけでなく、作品を作っていた当時の思惑や精神状態に思いを馳せることができるようにするためにも、コミットログはその手がかりとして重要です。

コミットログを丁寧に書くって、プログラムを書く側から見ると面倒くさい作業なんですか?

コミットログは、READMEやドキュメント等と同様、それを書くことが直接的なプログラムへの貢献とはならないため、プログラミングに集中したいエンジニア・コミュニケーションが嫌いなエンジニアは全く書かない印象です。通常、丁寧にコミットログを残すことは、特に業務で書くような大規模で複数人数が携わるプロジェクトで推奨される行動です。しかし、一人で書くような書き捨てのコードにおいても、将来的に自分や誰かが考古学を行う可能性を鑑みて、コミットログをどのような粒度で残すかを判断すべきだと思っています。

考古学か…、なるほど。

さて、そろそろ定番の質問にいきますね。好きなデモ、心に残るデモ、人生を変えたデモ、0b5vrさんにとって特別な作品を教えてください。

前述したとおり、「Emix by Epoch」は私が一番好きなデモです。各エフェクトの主題・カラーグレーディング・グリッチエフェクト・音楽・ディレクションに至るまで、私の中に「デモとは何を有するべきか」を定義した作品だと思っています。

他にも、「cdak by Quite & Orange」「Transformer 3 by Limp Ninja」「Clean Slate by Conspiracy」など、私のデモに対するスタンダードを定義している作品がいくつかあります。「0b5vr’s bible」というpouëtのプレイリストにまとめていますので、よろしければご覧ください。

さまざまな表現手段があるなかで、なぜデモシーンを選んだ、またはデモシーンにつかまってしまったのでしょう?このカルチャーに感じている魅力を教えてください。

デモシーンは、資本としてのアートや商業的価値とは切り離された、自由な創作活動のコミュニティです。おおよそ一般社会においては無価値であろうフォーマットで創作を行い・作品を発表することで、互いに純粋な技術的好奇心や表現欲求を刺激しあうことができる。また、デモシーンのエコシステムは互助的であり、誰もがデモツールを手に取ることができ・先駆者に質問することができ、作品を作り始められる。そして、そういったコミュニティで活躍する、周囲のデモシーナーの作品・ワークフロー・思想が尊敬できる。だからこそ、そいつらに認められる作品を作りたい、というモチベーションが自分の中では強いです。

一方で、デモシーンで用いられる表現技法の性質上、どうしても似たり寄ったりな作品が多いのは、デモシーンの明確な弱点だと思っています。なので、デモシーンばかりを追い続けていても、表現できることの幅はなかなか広がらない。いろいろな文化に目を向け、いろいろな表現技法を吸収することは、創作表現者として大切な姿勢だと思っています。新鮮なインスピレーションが素直にやり取りされやすいのもデモシーンの特徴だと思いますので、デモシーン内外から幅広い表現を取り入れ、互いに刺激し合い続けられるデモシーナーであり続けたいと思います。

では、今後やってみたいことをお聞かせください。

いま一番やりたいのは、先述したGLSLを用いた音楽ライブですね。GLSLを用いた音楽ライブは、いまのところ、自分とあと一人「らくとあいす」さんという方しかほとんど実践者がいないフォーマットなので、自分の表現の幅を広げるためにも、もっとたくさん実践し・より多くの人に楽しんでほしいです。

それともちろん、64kをはじめとしたデモは作りたいのですが、いまのところモチベーションとアイデアが足りていません。モチベーションとインスピレーションのためにも、ぼちぼちデモグループを作るべきなんだろうなと思っています。

いろいろと楽しみですね! では最後に、世界のデモシーナー、デモファンの方にメッセージをお願いします!

まだデモシーナーではない人へ:

私がこれまで会ってきた方の中で、「デモシーン」という文化に興味を持っているものの、それ自体に恐れを抱いている方がとても多かったです。これは日本人に限らず、海外の方も同様です。どうか我々を怖がらないでください。コンピュータを用いた創作に興味があり、デモパーティーで一緒に盛り上がれば、それだけであなたはもうデモシーナーです。今あなたが創作のための手段を持っていようともいまいとも、パーティーに参加するうちに自ずと「自分も表現してみたい」という気持ちが沸き上がってくるかもしれません。Tokyo Demo Fest・SESSIONS・Revisionなどといったデモパーティーには、デモを投稿するためのコンポだけではなく、簡単なプログラム・イラスト・写真・音楽など、様々なコンピュータを用いた創作を受け入れる場が整っています。もちろん、デモを作りたければ、私や他のクリエイターが手を差し伸べてくれることでしょう。我々デモシーナーは、あなたがデモシーンで楽しんでくれることを心待ちにしています。

(自分を含む)既にデモシーナーの人へ:

64kを作れ!

0b5vrさん、インタビューにお答えいただきありがとうございました!

0b5vrさんの作品は、Pouetやdemozooのリストからチェックできます。文中にも登場する0mixの回想録では、デモシーンや創作に対する思想にも触れられているので、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました!

そもそも“デモ”ってなに?パソコンの話?と思った方は、まずはこちらのMoleman2のドキュメンタリーをチェック。(この映画の監督、シラードさんのインタビューはこちらでどうぞ。)

#1: 日本のデモシーナー、qさん(nonoil、gorakubuのコーダー)にインタビューは、こちら。

#2: デモシーナー、Gargajさん(Conspiracy、Ümlaüt Design)にインタビューは、こちら。

#3: デモシーナー、Preacherさん(Brainstorm、Traction)にインタビューは、こちら。

#4: デモシーナー、Zavieさん(Ctrl-Alt-Test)にインタビューは、こちら。

#5: デモシーナー、Smashさん(Fairlight)にインタビューは、こちら。

#6: デモシーナー、Gloomさん(Excess、Dead Roman)にインタビューは、こちら。

#7: 日本のデモシーナー、kiokuさん(System K)にインタビューは、こちら。

#8: デモシーナー、kbさん(Farbrausch)にインタビューは、こちら。

#9: デモシーナー、iqさん(RGBA)にインタビューは、こちら。

#10: デモシーナー、Navisさん(Andromeda Software Development)にインタビューは、こちら。

#11: デモシーナー、Pixturさん(Still, LKCC)にインタビューは、こちら。

#12: デモシーナー、Crypticさん(Approximate)にインタビューは、こちら。

#13: 日本のデモシーナー、0x4015(よっしんさん)にインタビューは、こちら。

#14: デモシーナー、Flopine(Cookie Collective)にインタビューは、こちら。

#15:デモシーナー、nobyさん(Epoch、Prismbeings)にインタビューは、こちら。

私がデモシーンに興味を持った理由、インタビューを始めた理由は、こちらの記事にまとめてあります。また、デモやデモシーンに関連する投稿はこちらからどうぞ。